ナレンドラ ダモダルダス モディ नरेन्द्र दामोदरदास मोदी Narendra Damodardas Modi 1950 9 17生 18代インド首相 前グジャラート州首相

2015年03月

インドの神様

三大神が確立されたのはおそらく紀元前後のことだが、このうちブラフマーに対する信仰は早い時期に衰退し、現在のヒンドゥ教では、シヴァ派とヴィシュヌ派に二分されている。

シヴァ派はシヴァとその家族であるシヴァファミリーによって構成される。

シヴァ神は「破壊と再生」の神で、世界の終焉が近づいた時に再度世界を作り直すため、今ある全てのものを破壊して「0(ゼロ)」に戻してしまう。

シヴァの妻となるのが、女神パールヴァティだ。暗黒面(つまり破壊と死を象徴する姿)として祀られる。

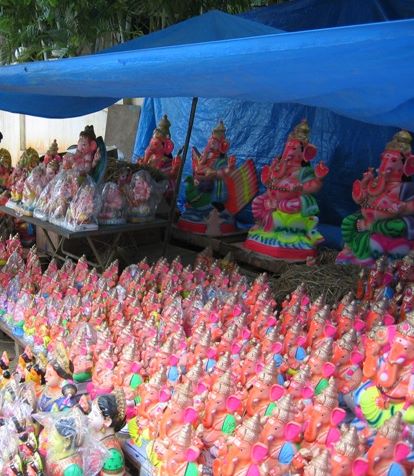

長男に当たるのがガネーシャ。頭がゾウ君で、乗り物はネズミ。富を司る利益の神様および学問の神様として祀られる。そのユニークな姿から、日本でも良く知られている。

それから次男のカールッティケーヤ、シヴァの乗り物である従者のナンディン(ウシ君)が主要メンバーとなっている。インドで牛や象やネズミが神聖視されるのは、この教義が起源となっている。

ところで、何故ガネーシャの顔がゾウ君なのかをインドの民に聞いたことがある。

長々と説明してくれたのだが、要約すると

・パールヴァティが自分に忠実な子供が欲しくて、自分の垢で「ガネーシャ」をつくった。

・彼女が入浴する間、誰も家に入れないようにガネーシャに門番を命令した。

・そのあとにシヴァが外出先から帰宅するが、知らない門番が家に入れてくれない。

・怒ったシヴァが、ガネーシャの首を切ってしまう。

・その騒ぎで出てきたパールヴァティが、自分の子供が殺されたことに激怒。

戦争の女神である彼女が本気で怒ったらシヴァでも敵わない。

・慌てたシヴァは、次に家の前を通った者から首を取って、ガネーシャに付けると約束。

・そこへたまたま通ったのが、運の悪いゾウ君。

・シヴァは約束通りゾウ君の首をガネーシャに付けて生き返らせた。

と、いうような話であった。

ちなみに9月には「ガネーシャ・チャトゥルティ」というガネーシャ神聖誕祭が、3日間に渡って行われる。

街中の至る所や家庭にガネーシャの像が祀られ、最初の2日間で様々な儀式を行う。3日目にはガネーシャ像を山車に乗せて、神への賛歌(ヴェーダ)やバジャンが歌われながら、大行列で近くの湖や池や海に運ばれて沈められる。障害や困難をガネーシャ神が持っていってくれると信じられているためだ。

祭りが近づくと、道ばたで大小さまざまなガネーシャの販売が始まる。中には数メートルもある巨大な像も見掛けた。

ホテルのロビーに置いてあったガネーシャ君。

結婚式場のガネーシャ君。

豚インフルエンザに注意

2014年12月から3月までの4ケ月で、死者は1500人以上となっているようだ。6年前に大流行したH1N1型ウイルスが強毒性に変異した可能性があるらしい。インド保健・家族福祉省によると、インド国内の感染者はこれまでに2万7000人以上。特に西部グジャラート州やラジャスタン州で感染が拡大している。MITの研究者がインドで見つかったウイルス株を調べたところ、従来のものより毒性や感染力が強い特徴が確認されたとのこと。

もしウィルスが変異したものであるとすると、パンデミックが起きないか心配でもある。

ところで2009年に新型インフルエンザが世界的に流行した際、当時の日本国民が異常なほどに過敏な反応をしたことが思い出される。連日の異常なほどのマスコミ報道は国民の不安を煽り、空港では「水際作戦」などという検疫体制が敷かれ、マスクの買い占めや各種イベントの中止等々、日本中が半パニック状態に陥った。

日本で最初の感染者が確認されると、まるで犯罪者のような扱いを受けていた。

インドにおける今回の流行(新型への変異かも知れないこと)について、日本ではあまり大きく報道されていない様だが、これは単に無関心なだけなのだろうか・・・。

インド料理とは

当初インド人の同僚に、「毎日カレー料理を食べていて飽きない?」と聞いたところ、不思議そうな顔をした。何故ならインド料理にはそれぞれ固有の名前があるため、様々なスパイス料理を「カレー」と一言で括ってしまうことは、あまりに不自然で乱暴な表現だからだ。そのためインドの民は「毎日カレーを食べている」という感覚は無い。極端な例えだが、先の質問は日本人に対して「毎日醤油料理を食べていて飽きない?」と聞かれるのに近い感覚かも知れない。

◇ 南インド料理の主食

南インドではコメが主食で、日本米のようなジャポニカ米やインディカ米が食べられている。(粘り気は少ない)

コメの他にも、「麦」が材料の「チャパティ」がある。小麦粉を練って、直径15センチ位に薄く伸ばして焼く。

これより少し厚いのが「ロティ」、油を付けて焼いたのが「パロタ」、油で揚げたのが「プーリ」となる。

ちなみに「ナン」は小麦粉のタネを発酵させて窯で焼いたものであるが、「ナン」は北インドが主流であるため南インドではあまり見掛けない。

チャパティ(左)とパロタ(右)

プーリ(左)。スパイスソースは様々な種類がある(右)

ロティは三角錐の形にして出されることが多い。

バナナの葉っぱの上に定食のように盛り付けするものを「ミールス」と呼ぶ。

インドは映画大国

これまで多くのヒンディ映画はムンバイで制作されてきたことから、「ムンバイ=ボンベイ(Bombay)」の頭文字(B)とハリウッドを掛け合わせて「ボリウッド(Bollywood)」と呼ばれている。

◇ インド映画は「ボリウッド」だけではない

ボリウッドは既に世界的に認知された呼称であるが、近年になってチェンナイが第二の映画都市となっており、タミル映画の中心がKodambakkam(コダムバカム)にあることから、「コリウッド(Kollywood)」と呼ばれている。また、ベンガル映画はコルカタのトリガンジ(Tollygunge)地区にあるため「トリウッド(Tollywood)」と呼ばれる等、各地で映画都市としての成長も見られる。多言語国家ならではの発展だ。

ところでインド映画の特徴と言えば、日本でもヒットした「ムトゥ踊るマハラジャ」のように、歌と踊りが中心のミュージカル映画だけだと思っていたが、最近ではハリウッド映画の影響を受けた作品も増えている。

インドの民はミュージカル系やハッピーエンドの映画が大好きで、映画館の中で映像と一緒に踊ったりすることもあるようだ。

◇ チェンナイの映画館へ

週末にチェンナイ市街の映画館に行ってみた。駐車場には巨大なサリー広告の看板。

映画館の入り口。ここでは10本の作品が同時上映されていた。

チケット売り場。ヒンディ語やタミル語が判らないので、無難にハリウッド映画を選択。ここは高級映画館に属するらしく、チケットは150ルピー(約300円)だった。安い映画館だと20ルピー(約40円)程度のところもあるが、安いところは設備や快適性に難がある。

高級映画館だけあって館内の様子は洗練されており、外の世界とは随分と雰囲気が違っている。ポップコーを食べジュース飲みながら映画鑑賞というのが、ここに来るインドの民の流行りだ。

それにしてもインドの民は、映画の様々なシーンによって大声で大爆笑したり罵声を浴びせたりと、実に反応が大きく派手だ。特にラストシーンでは室内が大歓声に包まれ、口笛を吹く者や、立ち上がって拳を振り上げる民も多かった。

お祭り大国

◇ インドの祭日

インド全土で共通のNational Holiday(国民の祝日)としては、以下の3日のみとなっている。

・8月15日 独立記念日

・1月26日 共和国記念日

・10月2日 ガンジー・ジャヤンティ

これに加え、それぞれの州・地域・集落において、そこで優勢な宗教や人口構成によって地元の祭日がある。各州政府は地域的・文化的な祝祭日を含む休日カレンダーを設定することが認められている。

主な祭日として一部を紹介すると・・・

【州別の特徴的な祭日】

アーンドラ・プラデシュ州 : ウガディ(新年)

ゴア州 : グディ・パドワ(新年)

カルナータカ州 : ヴァールミーキ誕生祭

ケララ州 : ヴィシュ(新年)、オーナム

マハラーシュトラ州 : シヴァジ生誕祭、グディ・パドゥワ(新年)等

【宗教別の特徴的な祭日】

<仏教> 仏誕祭

<キリスト教> 聖金曜日、クリスマス

<イスラム教> 預言者生誕祭、断食明け祭り、犠牲祭、イスラム教新年

<シーク教> ナナック生誕祭、バイサク

<ヒンドゥ教> 水掛け祭(ホーリー)、新年祭(ディワリ)、デサラ祭、

ラタ・ヤットラ、バサント・パンチャミ、ガネーシャ祭

マッカル・サンクランティ、クリシュナ神生誕祭、

ラーマ神生誕祭、マハ・シヴァラートゥリ

<ジャイナ教> マハーヴィーラ生誕祭

◇ インドの祭り

これらの祭日は地域ごとに異なるため、年間を通じて毎日の様に、どこかで祭りが行われていることを意味している。とても全ての祭りを説明することは出来ないが、今後少しずつチェンナイの特徴的な祭りを紹介していこう。

最近では「ポンガル」という南インド発祥の収穫祭があった。毎年1月中旬に感謝の形で収穫を祝う祭りだ。ポンガルとは「沸騰させる」という意味で、繁栄の印としてミルクライスを煮る。この祭りは4日間続くのであるが、それぞれの日に行う儀式がある。

<1日目> 家を掃除して古いものを燃やす。(この日は街中が煙で覆われた・・)

<2日目> 専用窯を使って甘いミルクライスを作る。また玄関先の地面を装飾する。

<3日目> ヒンドゥの神である牛に感謝して、牛に化粧を施す。

<4日目> 家族親戚が集う

雰囲気は、なんとなく日本の正月に似ているかも知れない。

同僚たちと玄関先の装飾(コーラム)にチャレンジ!

コーラムとは各家庭の玄関前に毎朝描かれる砂絵のことで、様々なシンボルやデザインがある。インド女性による伝統芸術であり、女性達は子供の頃から母親や姉妹と共に、玄関先にコーラムを描くことを習慣にしている。これは花嫁修業のひとつでもあるらしい。

因みにポンガルの時は特別デザインになる。

まずは下書きから。

装飾の材料はカラフルなカラー砂(手前)。 中央の木はサトウキビ。 奥にあるのがミルクライス用の窯(これはダミー)

下書きが出来たら、砂を敷き詰めて色付けしていく。

いい感じになってきた。

完成!。サトウキビ、雲と雨、ミルクライスの窯、ランプ、蓮の花が描かれている。

もうひとつ制作。

いい感じ。

最後にミルクライス窯のダミーを置いて完成!

盛大な祭りのときは、豪華なコーラムが各家庭の玄関前に描かれている。

チェンナイの商店や露店

道路沿いには様々な店が並んでおり、その一部を紹介すると・・・

小型電化製品店

鶏肉料理の食堂

シーフードレストランとケーキ屋

食堂。メニューは不明

食堂。中央の青い機械で、チャパティ用の粉やスパイスを挽いているようだ。

両サイドが駄菓子屋。中央が質屋

八百屋、薬屋、雑貨屋?

鶏肉屋。生きたニワトリも販売している

チェンナイのあるタミル・ナドゥ州では基本的にアルコールの販売は禁止されているが、「TASMAC : Tamil Nadu State Marketing Corporation」 という名前で、州政府が経営する酒屋がある。鉄格子越しで売買される。なんだか「闇取引」しているような感覚だ。

よく判らない店が並ぶ

各種商品ごちゃまぜ店

何の店か不明・・・

ここも不明・・・

日よけ用の「すだれ」

ここは交番だった

これらは雑然としたチェンナイの僅かな一角だ。

チェンナイのショッピング・センター

写真(下)は、2年ほど前(?)にオープンした「Phoenix Mall」。チェンナイ空港の近くにある。

インドの女性服店は特徴的だ。

お土産屋には、インドの神様のひとつである「ガネーシャ」の像が置いてあった。

Hard Rock Cafeもある。マクドナルドには牛肉メニューが無いので、ビーフバーガーを食べたいときはここに来る。

日本語が書かれたシャツを着た子供を発見。動く恐竜のモニュメントを本物と思ったらしく、怖がって近付けずに固まっていた。女の子の方は全く平気な顔をしている。

地下の食料品店を覗いてみた。スイカの季節が始まったようだが、インドのスイカはラグビーボールのような形をしている。価格は1kgで8ルピーなので、1個5kgだとして40ルピー(約80円)で買える。

店内では、エスカレーター初体験のインドの民をよく見掛ける。怖がってなかなか乗れず、しばしば渋滞が起こっている。やっと乗れても今度は降りるところで慌てて後ずさりしてくるので、そういったインドの民が自分の前にいるときは、巻き込まれないように注意が必要だ。

カースト制度

簡単に言ってしまえば身分や職業を規定するものだが、カーストは親から受け継がれるだけであり、生まれたあとにカーストを変えることはできない。つまり、家系レベルで永遠的に身分が決まってしまうのだ。下位層の階級になると、人としての扱いも受けられないほど差別される。昔の日本でいう「士農工商、穢多(えた)、非人(ひにん)」と似ているところがあると思ったが、その起源や思想は大きく異なっている。

下層カーストから脱する唯一の方法は、現生で高い徳を積んで、来世で上位のカーストに生まれ変わるのを期待するしかない。

現在の法律ではカースト制度は禁止・撤廃されており、都市部では徐々に慣行が薄れて行っているものの、カーストはヒンドゥ教社会における基本的な社会構造であり、その思想が深く浸透してしまっていることから、いまだに風習として色濃く残っている地域も多い。

カーストは非常に繊細な配慮が必要で、他人のカーストについて尋ねるなどということはしてはならない。

あどけない子供たちには、カースト風習に束縛されない未来を願う・・・

インドの言語

公用語とは言っても、ヒンディ語を話す人の割合はインドの民全体の約40%程度であり、英語も10~20%とのこと。(ちなみにタミル語は6%ほどらしい)

このため生まれ育った地域が異なると、インドの民同士でも言葉が通じないことが多い。

つまり隣の州に行くことは、他国に行くのと同じような感覚になるといっても過言ではない。

こうした環境からか、インドの民は驚くほど言語能力に長けている。日常的に複数の言語を使い分け、相手に合わせて瞬時に言葉を切り替える。しかしながら彼らの話す英語は、出身地の強い「なまり」を持っており、語彙や表現も異なっているので最初は話している内容を理解するのが難しい。

インドの通貨であるルピー紙幣の裏面には、15の言語で「**ルピー」と書かれている。

ベジとノンベジ

インドでは宗教、道徳等の理由からベジタリアン(菜食主義者)が多い。特に南インドはその割合が更に増える。

肉類・魚介類だけではなく、卵・乳製品や根菜類も一切食べないビーガン(ピュアベジタリアン)もいる。

ところで日本では、肉・魚・卵料理ではない様に見えても、実際は肉のエキスやラード、鶏や魚介類のダシ、乳製品などが含まれているものが非常に多い。ピュアベジタリアンは、そういった材料もNGなのだが、これらを判断するのは結構大変である。

例えば豆腐やワカメの味噌汁なら大丈夫なように思えても、鰹節でダシをとっているものはダメだし、野菜ラーメンなどでもスープは鶏肉のダシが使われるので食べられない。

フォンドボーも子牛の出汁だし、コンソメもチキンやビーフのエキスが含まれている。

では日本のカレーはどうかというと、肉の入っていないベジタブルカレーであっても、材料に豚・牛などの油を使っている。カレーのルーも同様だ。動物性脂肪が入っているので食べられない。

また原材料の中に「調味料(アミノ酸など)」が入っていてもアウトだ。これは「アミノ酸」が牛・豚・鶏などから生成されていることが多いためである。

以前、味の素に豚の酵素が入っていたことで、それを知らずに食べてしまったヒンドゥ・イスラム教の人たちにより、政府を巻き込む大問題に発展したこともある。

このように、日本で厳密にベジタリアン用の食事を考えようと思うと、材料だけでなく調味料の成分まで全て確認しなければならないので頭を悩ませることになる。

インドの民に日本のお土産を買っていく時にも、それを理解しておかないと、逆に怒られたり恨まれたりすることもあるので注意が必要だ。

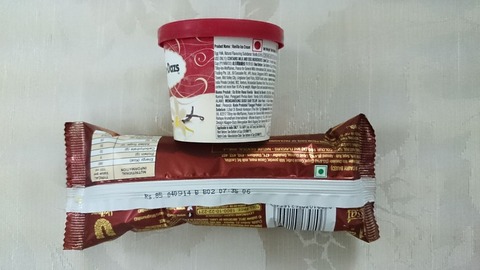

このためインドで販売する食品のパッケージには、「非ベジタリアン用」の食品と「ベジタリアン用」の食品とが一目で直ぐに判別できるよう、シンボルマークを表示することになっている。

「非ベジタリアン用」は、赤色の日の丸マーク。 「ベジタリアン用」は緑色の日の丸マークと決められている。

この識別マークはレストランのメニューにも表示されている。

<ベジタリアン・マーク(緑色の日の丸)>

<非ベジタリアン・マーク(赤色の日の丸)>

インドの食材店へ行くと、緑色マークの品が圧倒的に多く、赤色マークの食品は極端に少ない。しかも赤色マーク品は店の隅のほうに追いやられている感じもする。日本のスーパーで同じ表示をしたら、きっとその割合は逆転することだろう。

写真(下)は両方ともアイスクリームだが、「ハーゲン・ダッツ」には動物性脂肪が含まれているらしく赤色マークだ。ベジタリアンはハーゲン・ダッツを食べられないようだ。

最初は、このマークを日本の国旗と思い込み、「全部日本製?」と勘違いしていた。

ほとんど全ての食品に表示されているため本気で驚いていた。

インドのイヌ

厚生労働省からは、インド滞在の注意事項のひとつとして「狂犬病」が挙げられている。

感染経路としては、狂犬病ウイルスを保有するイヌ・ネコ・コウモリや野生動物に噛まれたり引っ掻かれたりしたときに、傷口からウイルスが侵入する。

発症すると治療法はなく、3~5日で100%死に至るという恐ろしい病気だ。

いちおう狂犬病ワクチンを3回接種してはあるものの、その効果は発症を遅らせるだけであり、もし狂犬病が疑われる動物に接触した場合、発症前に5回以上の追加ワクチン摂取が必要となる。ただし発症前に感染しているかどうかを診断する方法は今のところ無い。

イヌが大好きな自分にとっては何とも残念なことであるが、我慢して触らないようにしている。

たいていのイヌはおとなしくて穏やかな顔をしており、インドの民とともに自由に暮らしているのだが、夜になると態度が急変するイヌも多い。

インドでは、増えすぎた野良イヌが社会問題にもなっている。だが殆どの野良イヌは、近隣住民などから何気ない世話を受けながら力強く生きる術を学びとっている。人間社会と実に上手く共生しているともいえる。

殆どの日本のイヌは鎖に繋がれて自由に外を走り回れないが、日々のエサに困ることは無い。

一方で殆どのインドのイヌは、エサを食べられない日もあろうが、気の向くままに自由な行動ができる。

イヌにとっては、どちらが幸せなのだろう・・・

小さな敵との戦い

40℃を超える暑季は気温が高すぎて蚊もいないのだが、雨季に入ると少し気温が下がり、雨によって水溜りやドブ川もできるので、あらゆる場所から多種類のボウフラと蚊が大発生する。

刺されると皮膚を掻きむしりたくなるほど強烈なかゆみを伴う症状のタイプと、痛くてもだえ苦しむ症状のタイプがある。この2タイプの蚊に同時に刺された時の憂鬱感とストレスは言葉では言い表せない。

どんなに注意しても対策しても、1日に最低1~2箇所は刺されてしまう。いっぺんに5箇所以上刺されることも少なくない。

◇ 小さな敵との戦い

チェンナイへ来て数か月経った雨季の夜のこと。

その日も30℃を超えるスーパー熱帯夜だった。エアコンをかけて寝ようとしていた深夜0時頃、「プツン」と音が鳴ってエアコンが切れた。

「また停電か・・・」

暫くするとバックアップ電源が起動して、灯りや冷蔵庫は再稼働するものの、電力消費量の多いエアコンはバックアップの対象外だ。

仕方なく冷蔵庫から出した氷枕を持ってベッドに入る。

しかし氷枕ひとつだけで凌げるほどインドの暑さは甘くない。じっとしているだけでも全身から汗が滲み出てくるのを感じる。

不快指数が90を超えたころ、耳元で「プ~ン」と、更に気持ちを不快にさせる音が聞こえてきた。

蚊だ!

インドの家は隙間だらけなので、窓にはモスキート・ネットを張り巡らせたり、目張りなどの対策をしているが、どこからともなく部屋の中に次々と蚊が侵入してくる。

これまで何度刺されて辛い目に遭わされたことか。

この周波数の音を聞くと激しい憎悪感に苛まれ、眠ることが出来なくなる。

案の定、いつの間にか足を刺されて猛烈な痒みが襲ってきた。

慌てて起き上がり、電気式のベープマットを出してきてベッドサイドに設置。加えて噴射タイプの虫よけスプレーを部屋じゅうに撒く。通常は2~3プッシュで良いのだが、怒りを込めて10プッシュ!

更には手と足にも直接数プッシュ!!

「これで大丈夫だろう」

少し落ち着いて再び床に就いて数分後、また耳元で「プ~ン」と不快な周波数。

今度は顔を刺された!

だめだ・・・ 日本製の「人にやさしい(生易しい)」殺虫剤では、強靭な生命力を持ったインドの蚊には歯が立たない。

再度飛び起きると、今度は必殺アイテムの電撃ラケットを持ち出して退治を試みる。

しかし敵も甘くはない。白い壁を避けて、暗い色の家具を背景にして飛び回る。一瞬見つけたと思うと、すぐに保護色で見失った。

諦めず見えない敵を探す。お世辞にも華麗とは言えないフォームでラケットを振る。しかし、むなしく空を切るスイング音が部屋の中に響き渡るだけだ。怒りが頂点に達し、半狂乱状態となってラケットを振り回すこと約10分。

だめだ・・・ すっかり汗だくになり、全く無意味な攻撃であることを理解して気力を喪失。

こうなったら、蚊取り線香を3本同時に着火して煙攻めだ!

火をつけて暫くすると部屋の中は白煙が充満し、自分が息苦しくなってきた。

だめだ・・・ これでは人間の方が先にやられてしまう。

少し冷静になりかけた時、「そうだ!蚊帳があったんだ。」

以前のこの部屋の住人から蚊帳を貰っていたことを思い出した。かさばるので押入れの奥に押し込んでおいたことをすっかり忘れていた。

「今に見ていろ」

引っ張り出した蚊帳を組み立ててベッドの上に設置完了。さすがに、このシールドは突破できないだろう。

近付きたくても近付けない蚊の悔しさを勝手に思い描いて勝利を確信した。

これなら窓を開けても、蚊を気にせず寝ることができる。

敵の攻撃から解放された安心感と、開放した窓から入る少しだけ涼しい風に癒されて、ようやく眠りに就くことができた。

あくる日の早朝、手足の強烈な痒みで目を覚ました。

何故だ? 何箇所も蚊に刺されているぞ!!

驚いて周りを良く見ると、蚊帳の外側に何十匹もの蚊がたかっている!!

そうか! 昨夜開け放った窓から侵入してきたんだ。

しかし蚊帳の中で寝ていたので刺されるはずは・・・

ここで、はっと気が付いた。

そうか! いつの間にか寝返りして手と足が蚊帳の網に触れていたんだ。それで網の目の隙間から刺されてしまったのか! 油断した・・・

刺されて腫れ上がった箇所の痒みをこらえながら、ありとあらゆる防虫グッズを駆使して、部屋に侵入した大量の敵との戦闘を再開した。

戦闘中も、更に敵から何箇所も被弾したことは言うまでもない・・・

インドの水危機

◇ 水の危機

現在インドでは「水の危機」が深刻化しており、上下水道の整備遅れが原因となって、極めて不衛生な水を飲料水や生活用水として使わざるを得ない状況だ。ある機関の調査によると、インドで発生する感染症の20%は水が原因であるほか、不衛生な水の摂取が原因の死者数は年間約60万人にものぼるらしい。

また下水処理の能力不足も深刻だ。国連の調査によると、インドの下水処理能力は10%足らずで、90%が川などに直接流されている。下水だけでなく、環境規制が機能していない工場排水、処理しきれない大量のゴミ、排泄物も直接川に流されている。また表層水だけでなく、大量の農薬で汚染された土壌から、雨によって高濃度の農薬が地下水脈へ入り込んでいる。

こうして激しく汚染された川の水や井戸水が、全く不十分な浄化処理で生活用水や飲料水に使用されるという悪循環に陥っている。

◇ 聖なる河でも

首都デリー近郊を流れるヤムナ河や、聖なるガンジス河も例外ではない。特にヒンドゥ教徒にとって「聖水」として身を清めるはずのガンジス河にも、ありとあらゆるものが規制なく投棄され、インド経済発展の代償として世界で最も汚染された川のひとつとなってしまった。ガンジス河には、川岸で火葬した遺灰を川に流すという古来からの風習があり、今でも1日に600体近い遺灰が川に流されている。葬儀を行えない貧困層は遺体をそのまま川に流す「水葬」も行っている。河岸に住む人々は、今もこの川で儀式や沐浴をし、洗濯し、排便し、口をすすぎ、食事用や飲用水としても使っている。どんなに汚染されようとも、生活に深く密着していて切り離すことが出来ないのだ。どれだけの健康被害が出ているのか、その統計データも取れていない。

◇ 安全な飲料水の確保

こうした環境への耐性や免疫の無い日本人は、ドリンキング・ウォーターしか口に入れられない。但し、そのドリンキング・ウォーターも油断は出来ない。あるローカル製のドリンキング・ウォーターを海外の調査機関が調べたところ、衛生基準を大幅に上回っていたことが明らかとなった。

「絶対に飲んではいけない水道水」をそのまま詰めて販売するという悪質な店もあるので、自分の身の安全は自分で守るしかない。しかし毎回個人で水質検査するなどということは不可能なので、最低でも以下をチェックしてから飲むことにしている。

・ローカル製(製造元が不明)の水は避ける。

・ボトルのキャップが開けられた形跡が無いことを確認する。

・太陽越しにボトルの水を透かして、濁りや不純物が無いことを確認する。

・口に含む前に匂いを嗅いで、異臭が無いことを確認する。

・レストラン等でコップで出される水は飲まない。

飲みたい場合は「未開封のボトル入りの水」を注文する。

20Lのボトルウォーターを買いに行く店。(1ボトル70ルピー)

かさばる商品は店舗の外に並べられてしまうので、衛生上のリスクが付きまとう。

最近見つけたボトルウォーター専門店。(1ボトル75ルピー)

屋根があって日陰で保管されているので、最近はここへ買いに行くことにした。

空きボトルとの引き換えで水が買える。ボトルは使い回しになるので外側は酷く汚れており、製造年月の表示も無いので、いつどこで詰められた水なのか判らない。これもリスクのひとつだ。

<上下水道が整備されていないので、大量の給水車やバキュームカーが街中を走り回っている>

インドの水問題は、様々な事情や課題が複雑に絡み合っており、ひとつひとつ地道な対策が必要になっている。膨大な費用・労力・時間を要することだけは容易に想像できる。

コメント

コメントを投稿