ナレンドラ ダモダルダス モディ नरेन्द्र दामोदरदास मोदी Narendra Damodardas Modi 1950 9 17生 18代インド首相 前グジャラート州首相

2015年08月

チェンナイ・日本食レストラン情報(空島)

ランチメニューは、定食・丼もの・そばなどがある。カツ丼と餃子で約1,000ルピー(約2,000円)といったところだ。ここのシェフは日本人で、以前バンガロールにある日本食レストランで働いていたらしく、しっかりと日本の味が出ていた。

天ぷら定食は750ルピー。

このレストランはホテルの上層階にあるので、チェンナイの街が一望できる。

住所 : 35-36-37 Gn Chetty Road T Nagar, Chennai

驚愕!インドの人吊り祭り

渋滞の先に神様らしき像が見えてきた。よく見ると沢山の腕と武器を持っていることから、ヒンドゥ教の女神の一人である「ドゥルガー神」であると思われる。女神と言っても最強の力を持った戦闘の女神で、その名の意味は「近寄りがたい者」とされている。

と、ここまでは、いつもの祭りの様子であるが、次の瞬間、目を疑うような衝撃的な光景を目撃する。

何と、トラックの荷台に乗った若者の背中には、フック型の太い針が4本も刺さっている! いや刺さっているというよりも「皮膚に刺し通している」と言った方が正しいだろう。

一体何の儀式だ!?と驚いていると、その先にはフックを刺し通した状態で、それをクレーンに縛りつけて吊るされた民がいるではないか! しかも、そのクレーンは彼を吊るしたまま街中を走り回っているのだ!

恐るべしインドの祭り・・・

農業大国インドの苦悩

南インドにおける今年のモンスーンは降雨が少ない。道路が川と化した日も、数えるほどしかない無い。

ところでインドは労働人口の約半数が農業に従事し、国土の約半分を農地として活用している。世界第2位の作付面積ではあるが、農業用水の約60%をモンスーンの雨に頼っているため、今の時期の雨不足は多くの農民たちの死活問題となる。農業はインドGDPの約15%を占める経済の柱でありながら、灌漑設備の整備が遅々として進まず、耕作面積に対する収穫比率は他国に比べて著しく低い。農業用水の確保が神頼みになっている状況は、インド政府にとっても悩みの種であろう。

因みにこの事態を受けて南インドのアンドラプラデシュ州当局は、州内のヒンドゥ教寺院(約16,000箇所)に対して「降雨を願う祈り」を捧げるよう命じた。

当局関係者は「祈りの効果はある」と表明したらしいが・・・。

神秘の国インド。果たして雨乞いの効果は?

とある休日の散歩道

モンスーンの時期を迎えて暑さのピークが過ぎたので、週末に時間がある時は、ぶらりと散歩に出かける様になった。ふと気が付いた発見や風景を時々記録していこう。

ここは住居に近い大通りの一角。大通りは交通量や人通り・動物通りが激しく、ルールもマナーも無いので、常に周囲に気を配っていないとたちまち事故に遭う。加えて外国人は際立って目立つので、散歩といっても軽い気持ちで出掛けることは許されない。緊張感たっぷりの外出となる。

道沿いにはズラリと商店が並び、特にインド版ファストフードの店が目立つ。衛生状態については、鍋やバケツ類、店舗前に散乱するゴミを見るだけで容易に想像できる。

大通りから一歩路地に入った町の一角。今度はウシ君たちがエサを求めて練り歩く姿が目立ち始める。

民家の壁にガネーシャ神が彫り込まれている。民家の門戸には神様を祀る彫り物や絵が飾られているのをよく見かける。

ここは何かの店舗だろうか。壁に紋章が彫り込まれているが、情報不足で何を意味しているのかは不明。右側の紋章はインドの国花である蓮(ハス)の花かも知れない。

ヤシの木が生い茂る地帯があった。

と思えば、近くにある沼はゴミ捨て場と化した残念な風景。

新しいオート三輪を手に入れて歓喜する民だろうか?

と思えば、道端には廃リクシャが放棄されたまま。

そういえば昭和40~50年代の日本でも、廃自動車の不法投棄問題を抱えていた。その後日本は使用済自動車のリサイクルを行う仕組みを構築してきたが、急成長を続けるインドにおいて、高度成長期の日本と類似する環境問題が随所に垣間見える。

更に裏通りに入った一角。インドの裏通りは殆どが未舗装のため雨季は泥道になる。ここまで入ってきて、ようやく交通事故に遭うリスクから解放される・・・と思いきや、渋滞を嫌う車両の抜け道として使われている。当然ながら歩行者がいても徐行などせず、クラクションで威嚇して猛スピードで走り抜けていく。歩行者視点で見る裏通りは、乾季は粉塵・埃まみれ、雨季は泥水まみにれにされてしまう道だ。

それでも、穏やかな表情を見せる民や子供たちの姿が目につくようになるので、表通りに比べれば遥かに癒される空間と言っていいだろう。

面白い形をした門を発見。ドーム型の屋根はイスラム建築のモスクをイメージさせる。

裏通りにも小さな商店がある。買って食べる気にはなれないが・・・

どの道を歩いてもイヌがいる。

まだまだ書ききれない内容や、見逃している発見が山ほどある。さすが神秘の国インド。

老舗のショッピングセンター(後編)

こうして適当に客引きたちの相手をしながら、ようやく目的にしていたアンティーク品を扱う店に辿り着く。初めてこのセンターを訪れた時に見つけた店で、何度かここで買い物をしたことがある。店のオバちゃん(失礼。お姉さん)も自分を覚えてくれていて、久しぶり~と挨拶。「写真撮ってもいいかな?」と聞くと、はにかみながらも許可してくれた。

イギリス統治時代のアンティーク品が並んでおり、インド特有の宗教色は薄い。

アナログティックな品を眺めていると、つい時が経つのを忘れてしまう。

今回は、現在は使われていない昔のインド紙幣とコインを見つけて購入。

こういった味のある店は新しいショッピングセンターには皆無なので、今後も残っていて欲しいものだ。

帰り際に怪しげなアイスとスナックを販売している店を見かけた。以外と人気があるアイスのようだ。

最後にフードコーナーでチャパティの作り方を見物しようとするが、ちょっと覗いているだけで、「どこから来たんだ?」 「チェンナイに住んでるのか?」と逆に質問責めとなる。「最近、外国人はみんな新しいショッピングセンターへ行ってしまうんだよ」と嘆く店員ももいた。

最新のショッピングセンターも良いが、個人的には、(しつこい客引きを除いて)昔の南インドの面影が残っているスペンサープラザの方が好みである。

老舗のショッピングセンター(前編)

しかし、ここ数年で近隣に新しいショピングセンターが次々と進出してきたため、閉鎖した店舗も多くすっかり昔の面影を失ってしまった。建物も古く内部は薄暗い。今では買い物客もまばらになっている。

それでもここの魅力は、他のセンターに比べてローカル色が濃く価格設定が低いことだ。ただし客引きが極めて強烈で、外国人を見るやいなや、「Oh ! My friend !!」と叫びながら何人も走り寄ってくる。腕や肩を掴んで無理矢理自分の店に引きずり込もうとするので、鬱陶しいことこの上ない。まぁ、そのぶん値切り交渉も面白かったりするのだが・・・。

シルク品、宝飾店、服飾店、お土産店、両替店、リカーショップ等がある。センター内は迷路の様で、初めて来る人は必ず迷ってしまうだろう。

シルク商品や装飾品を扱う店舗を覗いてみた。インドの店は客を見て価格を変えてくる(お金を持っていそうな人にはふっかけてくる)ので、幾つか店舗を見て同じような商品の価格相場を見極めることが必要だ。手始めにカシミヤスカーフの値段を聞いてみると、「おまえはFriendだから5,000ルピーでいいぞ」との答え。相場は半分以下のはずなので、「じゃあいらない」。

「4,500にしてやる」と即座に値引きする店員。

「お話しにならないね~」。

「では4,000でどうだ?」と食い下がる店員。

「さよなら~」。

残念そうな店員に「写真を撮ってもいいか?」と聞くと、すんなりOKしてくれた。

センター内を一回りして再度この店の前を通れば、「My Friend ! 3,500ルピーでいいぞ !!」と声を掛けてくるのは間違いないが、元々買う気はなかったので戻ることは無かった。ひやかし客で申し訳ない。

写真(下)は、このセンターへ来るたびに強引に引きずり込まれるシルク品店。「よく来たなFriend!! 見るだけ、見るだけ~」と羽交い絞めにされて連れていかれる店だ。インド商人魂の代表格と言ってもいいほどのパフォーマンスを見せつけてくる。

「これ見て。いいでしょう~」

「これもいいよ~」

「こっちもいいよ~。これなんか最高だよ~」

「はいはい。見た見た。じゃあ またね~」 ・・・毎回こんな感じ。

<次の記事へ続く>

タミル・ナドゥ州 統一地方選挙に向けた動き

来年(2016年4月)に実施されるタミル・ナドゥ州の統一地方選挙に向けた選挙活動の動きが加速している。

インド州議会議員の任期は5年。直接選挙で選出されるのだが、日本と比べてインドの選挙は国民の関心も高く大イベントとなる。ここチェンナイでも地元の立候補者やPolitician(ポリティシャン)による政治活動が目立ち始め、街中が大きなポスターや政党の旗で埋め尽くされている。

特に、このヒゲおじさん及び一族のポスターが際立って目立つ。写真のポーズも様々で面白い。ズラリと並ぶ黒と赤の旗が、この政党のシンボルマークとなっている。

このヒゲおじさん。今週末にチェンナイで政治イベントを開く予定。マニフェストのひとつとして、SEZ(Special Economic Zone: インドの経済特区)に国際企業を招聘しようと考えているらしい。地元住民の票を集めるため、政治家が地方のインフラ整備や企業の誘致を約束するのは、どの民主国家でも見られる常套手段だ。

イベント会場(写真下)の周辺では、更に巨大なポスターの準備や道路整備が行われていた。因みにこの会場は、今回のイベント(1回のみ)のためだけに建設されたとのこと。インドの選挙は巨大な資金が駆け巡る。

ウシ君たちは全く興味なし・・・

「当選したら水溜りが出来ない道路を整備してね。」 と考えていそうなチェンナイの民。

ある女性団体は、このイベントで「タミル・ナドゥ州における酒類の販売禁止」を要求議案として提出するらしい。宗教的理由もあるが、インドの女性たちにとって「酒を飲む行為は犯罪の一歩手前(犯罪に等しい)」と考えられているからだ。

ムンバイ(マハラシュトラ州)では、牛肉を持っていたら逮捕される法律(1年~5年の禁錮刑)が既に施行されたが、チェンナイでは酒を持っていたら逮捕・拘束される日が来るのか??

外国人居留者に選挙権は無い。どうなる?チェンナイ生活。。。

チェンナイ国際空港への入国手続き

<インドへ入国するには>

インドでは昨年にアライバルビザ(Visa on Arrival)が廃止され、現地に到着してからの申請が出来なくなったため、事前に査証(観光VISAやビジネスVISA)を取得しておくことが必要となる。またインドVISAを個人で申請するのは非常に面倒で手間が掛かるので、代行業者を通して取得するのが賢明だ。

<チェンナイへの渡航便>

日本からインド・チェンナイへの直行便は無く、以下いずれかの都市を経由して行くことになる。1~4までの便を選択するのが一般的だ。

1. シンガポール(シンガポール航空/全日空)

2. バンコク(タイ国際航空/全日空)

3. クアラルンプール(マレーシア航空/日本航空)

4. 香港(キャセイパシフィック航空)

5. ドバイ(エミレーツ航空)

6. ドーハ(カタール航空)

所要時間は乗継ぎ便のトランジット時間にもよるが、最低でも15時間程度は必要。

<チェンナイ国際空港における入国手続き>

1. 必要書類の準備

チェンナイ空港へ到着する前に、必要書類となる入国カードと税関申告書への記入を済ませておく。航空会社によって異なるが、これらのカードは乗継ぎ経由国の搭乗ゲートで渡されるか、或いは機内で配られる。但しインドでは入出国書類の様式やルールが突然変更されるので、毎回注意している。

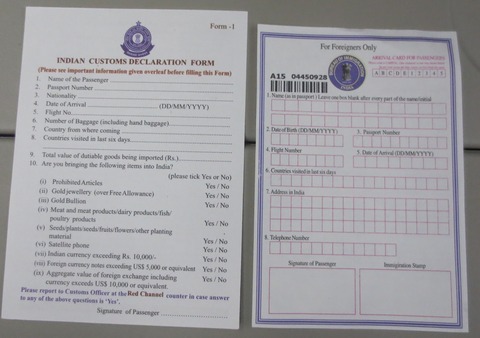

【入国カード(右)と税関申告書(左)】

2. イミグレーション

飛行機を降りたら、まず一目散にイミグレーション(入国審査)へと向かう。

前回の記事(出国手続き)で書いた通りインドの出入国手続きは大変時間が掛かるので、行列が出来てしまうとなかなか先に進まなくなる。下手をすると1時間も並ぶ羽目となる。インド国籍者も外国人も窓口は一緒なので、列に並んで順番がきたらパスポート(VISA貼り付け)と入国カードを審査官に提示する。インド在留外国人の場合は外国人登録証の提示も必要。尚、入国カードの「滞在先」にホテル名だけ記載すると、必ず「どこのホテルだ?」と聞かれるので地名も書いておいた方が良い。ここで顔写真を撮影されたあと、入国スタンプが押印される。

3. 入国スタンプチェック

入国審査を通過すると、途中にオジさんが立っており、何やら「出せ」という仕草で手を伸ばしてくる。彼は入国スタンプのチェック係員なので、パスポートに押印された入国スタンプのページを見せれば良い。

4. 手荷物検査

バゲッジクレームの前に、手荷物のX線検査がある。持っている荷物をそのままコンベアに乗せて、自分は金属検査機のゲートをくぐる。必ずといっていいほど金属検査機が反応するが、今までボディチェック等を行われたことは無いので、気にせずそのまま荷物を拾って進んでしまって大丈夫。

5. 荷物受け取り

古めかしいコンベアの前で預け入れた荷物を受け取る。しかしここはインド。自分の荷物が出てくるまでに相当な時間を要する。とにかく少しずつしか荷物が出てこないので、ひどい時には1時間ほど待つこともあった。しかも途中の荷扱いが相当酷いようで、スーツケースがボロボロになって登場する確率が非常に高い。最近は「30分で破損なく出てくれば幸運」と思うようになってきた。

6. 税関申告

ターミナル出口の手前に立っているオジさんに税関申告書を出す。申告品がある場合は、赤いランプが立っているゲートに行かなければならない。

7. 換金所

インド通貨であるルピーは海外に持ち出すことを禁じられているため、インド国外でルピーを入手することは出来ない。インド到着後すぐに現金が必要な場合は、税関横に換金所があるのでここで両替するしかない。但し日本円のレートは極端に悪いので、空港での両替は必要最低限の金額に留めておく方が良い。

8. ターミナルから外へ

こうして、ようやく空港ターミナルの外へ出られる。しかし一段落と思うのも束の間で、出口通路には大勢のインドの民が待ち構えている。殆どが到着客のピックアップに来ているのだが、珍しい外国人には熱い視線が注がれるのを感じる。まるで動物園のパンダ状態だ。特に夜便で到着すると、闇の中に沢山の眼だけが浮かび上がって見えるので、初めてインドを訪れた人には相当なプレッシャーとなる。

9. 空港からの移動

通路を過ぎて道路に出た途端、今度は外国人目当てのタクシーやリクシャの客引きがワラワラと集まってくる。しかしデリーやムンバイ等の大都市に比べて、チェンナイには悪徳客引きは少なく、「必要ない」ときっぱり断ればおとなしく去っていく。 とはいえ、ここはインド。信用できる知り合い、または宿泊するホテルにピックアップを依頼しておくのが良い。どうしてもタクシーが必要な場合は、空港の到着ロビーに正規タクシーの受付窓口があるので、そこでプリペイドを購入してから乗るようにする。

いずれにせよ毅然とした態度で応対しないと、彼らの都合のいいように次々と騙されることになる。

まぁ、呆れるほど幼稚な手口を使って騙そうとするので、慣れてくるとそれが逆に面白かったりもするのだが、危険が多いので気を抜くのは厳禁だ。

チェンナイ国際空港からの出国手続き

チェンナイ空港は国際線と国内線の2つのターミナルに分かれている。

2013年に両ターミナルが新装され、それまでの古びた暗い雰囲気とは大きく異なる綺麗な空港に生まれ変わった。

ところでインドの空港は日本や近隣諸外国とは異なる独特の規則が幾つかある。このため初めて利用する際には困惑することが多いので、チェンナイ国際空港における出国の流れを記載しておこう。

まずはターミナル入口でパスポートとEチケットを係員に提示する。空港セキュリティが厳しいインドではターミナル内に搭乗者しか入れず、搭乗者でもEチケットまたは予約便を確証する書類を持っていないと通してもらえないので注意。

考えてみれば日本の空港の様に誰でも中に入れると、関係ない人々(送迎者、タクシードライバー、客引き、路上生活者、テロ組織など)もワンサカ押し寄せてくることが容易に予想できる。インドではこれらによって空港が機能マヒに陥りかねないことから、搭乗者しか中に入れないという現行のシステムは賢明な手段であろう。海外に居住していると、逆に日本のセキュリティシステムは甘すぎる感じがしてならない。それだけ日本は平和だということだ。

ターミナルに入ったら航空会社のカウンターでチェックインを行う。

新装前の旧空港ではオンラインのシステムが頻繁にダウンし、職員が紙の搭乗者リストを持ってチェックインの受け付けをすることが度々あった。更には搭乗券がオンライン印刷できず、手書きで搭乗チケットを作成していたのだ。3年ほど前にチェンナイへ来た際、手書き(しかも殴り書き)の搭乗券を渡されたときには、「本当にこれで乗れるのか?」と目を疑った。同時に、預け入れ荷物は本当に目的地へ届くのか?と心配になったものだ。

そんなことを思い出しながら搭乗券を貰って出国審査へと向かう。

人口が多い上に「手続き」と名の付く処理は全てが遅いインド。出国審査でも長蛇の列ができるので30分以上並ぶのが普通である。

ここで意外に思ったのはインドの民がきちんと並んでいることだ。列を作らない割り込み文化がインドの特徴だと思っていたが、誰一人そういう輩はいない。おそらく飛行機で外国へ行ける財力と出国経験を持つ人々は、民度が高く公共マナーをわきまえているのだろう。

ようやく窓口に到達したらパスポートと搭乗券を出す。外国人居留者の場合、この他にFRROから発行された(外国人登録証)の提示が必要になるので忘れてはならない。出入国スタンプはパスポートと外国人登録証の両方に押印されるのだが、インドでは職員が押し忘れることが時々あるので、審査直後にスタンプの押印を必ず自分で確認している。再出入国時の大トラブルを避けるためだ。「押し忘れの原因は空港職員側の不手際だろう!」などと言ったところで、そんな理由は一切関係なくインド出入国が不可能となってしまう。インドでは全てにおいて「必ず自分の目で確かめる」といった危機管理力と自己防衛力が要求されるのだ。

こういったトラブルとクレームが多いせいか、最近では出国審査後にスタンプの押印を確認するゲートと職員が現れ出した。

出国審査が終わると、次は持ち込み荷物の検査とボディチェックだ。書き忘れていたが、出国審査前に必ず機内持ち込み荷物用の「タグ」をチェックインカウンターで貰っておくこと。このタグを付けておかないと荷物検査を受けられない。しかも出国審査を通ってしまった後なのでチェックインカウンターへ取りにも行けず、おそらく面倒なことになるだろう。こういう重要な事項に関してどこにも案内や表記がない上、チェックイン時に職員が渡し忘れて貰い損なう可能性だってある。実際にチェックイン時にタグを渡すのを忘れる職員がいて、こちらから「タグをくれ」と要求することもしばしばあった。初めての空港利用者に対して優しくないシステムだ。

他国の様に出国審査と荷物検査の順番を逆にすれば済む話しだと思うのだが・・・。

とにかく荷物がX線の検査装置を通ると、タグに「検査印」が押されるので忘れずに確認することだ。

更にボディチェック後には搭乗券にも「検査印」が押印される。これら検査印の押し忘れが一つでもあると、今度は搭乗時の最終チェックでアウトとなる。「検査印を押し忘れる方が悪いんだ!」などと言ったところで一切通用せず、セキュリティまで戻って再検査しに行く羽目となるのだ。そこでまた長~い列に並ぶので、そのまま置き去りにもされかねない・・・

こうした面倒で厳しい手続きを済ませて、ようやく一段落できるのだ。

今回は珍しくスムーズに手続きが終わって時間に余裕があったので、ターミナル内をうろついてみた。但し自動小銃を背負った軍人が何人も巡回しているので、不審者と疑われない様に写真撮影は最小限とした。

写真(下)はセキュリティチェックを通過した側から見た様子。右側にある試着室みたいなところは女性専用のボディチェック通路だ。ここでは男性と女性のチェックが完全に分別されている。

写真(下)は搭乗ゲートの前。

写真(下)は旧ターミナルの搭乗ゲート。こちらもまだ使われている。

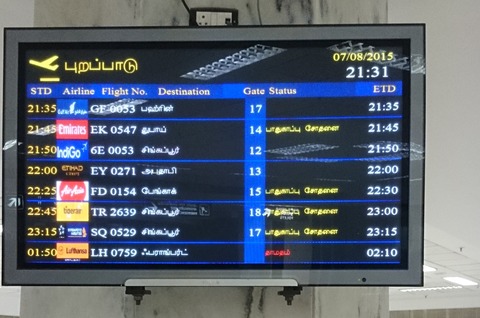

フライト案内板は英語とタミル語で表記される。

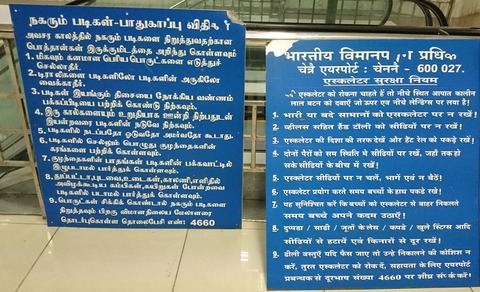

写真(下)はタミル語とヒンディ語で表記された注意書き。全く読めない。

通路にはインドの神様たち。

インドらしいお土産屋もある。

写真(下)は給水所。

こじんまりした免税店もあるが、商品の種類は少ない。

コーヒー店とカレー店がある。

以上がチェンナイ空港における大まかな出国手続きとなる。

インドへの入国手続きについては、また別途紹介したい。

インドのミルク

ところでインドでは基本的に水牛のミルク(Buffalo Milk)が飲まれている。牛乳(Cow Milk)に比べて脂肪分が多く、またその殆どが写真(下)の様に袋詰めの形で販売されている。値段は1袋500mlで15ルピー(30円)程度だ。

パッケージには消費期限が記載されていないものが多く、表示されていても当日か翌日の消費期限のものしか見当たらない。インドの民に聞いてみたところ、インドのミルクは加熱殺菌処理されておらず傷みが早いので、基本的に買ったその日のうちに煮沸させて飲み切ってしまうそうだ。煮沸した場合でも1日置いただけで腐敗が始まるというから、十分に注意しなければならない飲み物の一つといえる。

そんなインドのミルク事情の中、10年ほど前にNestle(本社をスイスに置く食品メーカー)が殺菌された長期保存用ミルクの販売を始めた。常温保管が可能で、消費期限が180日という何とも信じがたい仕様である。殺菌方法や充填方法を特別仕様とすることで、長期の常温保管が可能になったとのことだが・・・

冷蔵輸送が出来ず、店舗で冷蔵保管が出来ず、家庭用冷蔵庫の普及率が20%以下のインドで、「煮沸しなくても飲める」というNestleのミルクは、当時画期的な売り文句だったという。このNestleミルクの販売をきっかけに、インドに在住する殆どの外国人が、それまで敬遠していたミルクを飲用する様になったらしい。

最近はインドのローカル・ミルクメーカーも、こぞって似たような製品を次々と市場へ出しており、従来の袋詰めタイプと紙パックタイプ(Neatle方式)との2極化が始まっている。

何もかもが危ないインドなのでミルクの摂取は控えていたのだが、そろそろ免疫が付いているだろうと根拠のない理由でインドミルクにチャレンジしてみた。

NestleとAmul(インドのローカルメーカー)のロングライフ・ミルク(180日常温保存可)を比較してみたところ、以下の違いが見受けられた。

1. Nestle: 20ルピー(180ml)、 Amul:12ルピー(200ml)

2. Nestle: ストロー付き、 Amul: ストロー及びストロー用の差し込み穴無し。

3. Nestle: 味は薄い感じ、 Amul: 若干濃厚な香り

インドの民に言わせると、ロングライフミルクは薄くて味がしないとのこと。やはり馴染みの深い袋詰めミルクを煮沸して飲むのが一番おいしく感じるようだ。

頭に荷物を乗せて歩くインドの民

軽くて小さい荷物だけでなく、20kg以上もありそうな重い水瓶や大きな荷物さえ、力むことなく頭に乗せて歩いている。モデルウォークさながらの、しなやかで優美ささえ感じられる歩き方だ。おそらく幼い頃から培われたバランス感覚と、日常の労働習慣で鍛えられた体幹によって成せる業であろう。特にオバちゃん達の姿勢がみんな良いのも、こういった生活環境によるものと考えられる。

円錐型の大きな飾り(写真下)が何やら動いていたので近付いてみると・・・

こんなものまで頭に乗せて運んでいた。頑張ってるねインドのオジちゃん。

便利で省力化された生活にすっかり浸かってしまった日本人には、とても真似することが出来ない。

モンスーンの季節到来

アラビア海(インド洋北西部)から流れる季節風によって、インド全域に雨雲をもたらすのだ。農業用水の殆どをモンスーンの雨に依存しているインドでは、農民たちにとってまさに「恵みの雨」となる。モンスーンが到来すると、チェンナイは本格的な雨季に突入する。

特に先月から突然の雷と暴風雨に見舞われるようになってきた。日本で最近増えている「ゲリラ豪雨」の様な感じでもある。

水捌けの悪いインドは直ぐに道路が川と化すので、交通マヒが頻発する。

ところで先週からインド東部や北東部にサイクロンが襲来し、西ベンガル州やマニプル州、グジャラート州など各地で大規模な洪水が発生した。この影響で1千万人の被災者が出ており、救援活動が続いている。ただし通信や道路が寸断されてしまい、被害の全容はまだ判っていない状況だ。

裸足が好きなインドの民

最近では外に出る際はサンダルを履く習慣になってきているが、常に裸足でいる民も少なくない。家の中は勿論、灼熱の太陽に熱せられたアスファルトだろうと、砂利道だろうと、水溜りの中であろうと平気な顔をして歩き回る。乗り物を運転する時も同様だ。しかしオートリクシャやスクーターならまだしも、バイクにまで裸足乗りしてシフトペダルやブレーキペダルを操作している姿を見ると、本当に大丈夫?と心配になってしまう。サンダル履き運転とどちらが危険なのか、実際にやってみたことが無いので判らないが・・・。

ゴルフ場のキャディも殆どが裸足だ。

人口12億のインドで、裸足の習慣と靴を履く文化とを上手く融合させることが出来れば、靴や靴下の大きなビジネスチャンスが潜んでいるかも知れない。但し宗教的観点を考慮することと、「蒸れない」ことが条件となるであろう。

コメント

コメントを投稿