ナレンドラ ダモダルダス モディ नरेन्द्र दामोदरदास मोदी Narendra Damodardas Modi 1950 9 17生 18代インド首相 前グジャラート州首相

2015年07月

ちょっとスーパーやコンビニへ・・

コンビニで買い物したいと思ったら、2,000km以上離れた近隣諸国まで行かなければならないのだ。新鮮な魚介類や寿司・刺身、肉汁溢れるステーキや焼肉を食べたい場合も同様である。

こうした環境から、チェンナイで生活する在留邦人(2015年現在で約900人)の多くは、インド国外へ日本食材の調達に行くのが一般的だ。空のスーツケースを持って国外へ逃亡し、預け入れ荷物の制限重量ぎりぎりまで食材を買い込んでチェンナイに戻ってくる日本人の姿が、長期連休時のチェンナイの風物詩となっている。

海外で調達した日本食材で何とか数ケ月間を耐え忍び、備蓄が尽きると、次に買い出しに行ける長期連休を心待ちにしながら日々の食生活を送る。

チェンナイ生活が半年を過ぎた頃から、たまに日本に戻ってスーパーやレストランへ行った際に、豊富で新鮮な食品を見て笑みがこぼれてしまう自分がいることに気付かされる。

参考までにチェンナイの在留邦人が、日本食材を調達する際の基礎情報を記しておこう。

【シンガポールへの買い出し】

航空便 : Singapore Airlines, Jet Airways, Air India, Silkair Airlines, IndiGo

フライト時間 : 4.5時間ほど

時差 : 2.5時間

物資は豊富で、どこでも何でも手に入る。品質も良い。物価が高いのが難点。

【タイ(バンコク)への買い出し】

航空便 : Thai Airways

フライト時間 : 3.5時間ほど

時差 : 1.5時間

物資が豊富で品質も良く、価格も手頃。

伊勢丹やフジスーパーなど日系店舗では、日本と全く同様に食材が買える。

【マレーシア(クアラルンプール)への買い出し】

航空便 : Malaysia Airlines, Jet Airways, Air Asia

フライト時間 : 4時間ほど

時差 : 2.5時間

物価は日本の3分の1程度だが、日本食材に固執すると割高となる。

イオンや伊勢丹など日系店舗が進出している。

【ドバイへの買い出し】

航空便 : Emirates, Air India, Air Arabia, Indigo

フライト時間 : 4時間ほど

時差 : 1.5時間

物によって大きな価格差がある。

Fujiyaスーパーやダイソーがある。

【スリランカ(コロンボ)への買い出し】

航空便 : SriLankan Airlines, Air India, Spice Jet

フライト時間 : 1時間ほど

時差 : なし

日系店舗は殆ど無いが、基本的な日本食材は手に入る。但し割高。

現地に到着しても観光地等には目もくれず、まずはレストランに駆け込んで日頃摂取できない料理を食べあさるのが常だ。カレー以外のもの全てが眩しく見える。

アブドル・カラム氏が死去

カラム氏はインド政府国防研究開発機構、宇宙開発研究機構に属し、インド国産の誘導ミサイル開発に成功したことで、「インド・ミサイルの父」と称されていた。

その後、TIFAC(情報技術予測評価委員会)の委員長やインド国防省科学顧問、インド首相首席科学顧問として勤めるなど、インドの科学技術推進に多大な貢献をした国民的な英雄だ。2002年には第11代インド共和国大統領に就任し、約5年間の任期を務めた。

タミル・ナドゥ州生まれのカラム氏に追悼の意を込めて、州政府は7月30日をタミル・ナドゥ州の休日にすると宣言。このため全ての政府機関・教育機関・民間事業所が急遽休日となり、各政府機関では半旗が掲げられていた。

チェンナイ・メトロが運行開始した

で書いたチェンナイ・メトロの一部で営業運転が始まった。

運行区間は、チェンナイ空港近くの「Alandur駅」からバスターミナル方面の「Koyambedu駅」間の約10Kmだ。まずは高架区間の7駅のみの開業だが、2009年に本プロジェクトが発足してから6年目でようやくのスタートとなった。

ところでチェンナイ・メトロ総工費の約6割は、JICA(日本国際協力機構:ODAを一元的に行う機関)が円借款で融資している。このため日本人としても関心があったので、早速週末に乗ってみた。

まずは現時点で運行の起点となるAlandur駅の様子だ。

運行開始されたのは緑色の左下半分の区間だ。

自動券売機があるが、インドの民は使い方が判らないらしく窓口に殺到する。

今回はプリペイドカードを100ルピーで購入。デポジットが50ルピーで、50ルピー分がチャージされている。

セキュリティゲートを抜けると、これまでチェンナイには存在しなかった改札口が現れる。この自動出改札システムは日本企業が受注・導入したものだ。各駅の自動出改札機、自動券売機から中央サーバーまで全てのシステムを一括制御している。

改札を抜けてホームへと向かうのだが、それにしても床が光っている!ゴミが落ちていない!どこもかしこも、これまでのチェンナイの雰囲気とはまるで違う!やれば出来るじゃないか!

とは言うものの、外を見ればやはりチェンナイの渋滞・・。

ホームで数分待っているだけで電車が来た。数十分・数時間ではない。ほんの「数分」だ!ここは本当にインドか?

ドアがある!窓がある!エアコンが効いている!ここは本当にインドか?

とはいうものの車窓の風景は、やっぱりインド。ヒンドゥ寺院のゴープラムが存在感を示す。

先日記事にしたが見えてきた。

折り返し地点となる「Koyambedu駅」に到着。特に周辺には何もなかった。

インドの民にとって、こうしたシステムの駅や電車は相当珍しいらしく、あちこちて記念撮影する姿が目立った。

因みに90cm以下の子供は無料となっている。

今回とりあえず高架路線の一部は開業に至ったが、地下運行部分の工事はまだ掘削作業の段階であり、全線開業までは相当な時間が掛かりそうだ。

新鮮な鶏肉の流通方式

ベジタリアンが多く、ノンベジタリアンでも牛肉・豚肉は食べないインドの民。そんなインドの市場でも鶏肉の需要はある。しかし物流インフラやシステムが脆弱な上に、点在する小売店が主な販売拠点となるインド。しかも冷凍・冷蔵機能を持った配送車両も殆ど無い環境では、鮮度を保持した生肉を流通させることなど不可能に近い。

そこで登場するのが、ニワトリを生きたまま運ぶ輸送方式だ。これなら冷蔵車両もいらず、常に新鮮な鶏肉(になる前の状態だが・・)を小売店に供給することができる。また小売店でも冷蔵設備を必要としないので設備投資もいらない。そのまま餌を与えて生かしておけば賞味期限切れの心配もない。

写真(下)は、ニワトリを販売店に供給する車両だ。リヤカーや人力車で輸送する光景もよく見掛ける。

鶏肉の小売店は、こんな感じ。

但し注文してから「鶏肉」となって出てくるまでに時間が掛かるのが難点だ。インドの民は事前に店に注文しておき、指定の時間になったら取りに行くようにしているらしい。

チェンナイ・日本食レストラン情報(楽々)

ホテルのロビーからエレベーターでL2フロアへ向かうのだが、少し判りにくい場所にある。

店内の様子は小奇麗で静かな雰囲気だ。夕方は居酒屋になるらしいので、また違った雰囲気になるのかも知れない。

今回はハンバーグ定食(850ルピー:約1,700円)を注文。ハンバーグを食べるのは数か月ぶりだ。

チェンナイのゴルフ練習場

OMR(Old Mahabalipuram Road)沿いにある「AKDR Golf Village」と、バンガロール・ハイウェイ沿いにある「Pine Hill Golf Range」だ。

今日は「AKDR Golf Village」の様子を紹介しよう。

まだまだ7月は暑いので、早朝か午前中に来るのが基本。それでも汗が止まらなくなる。

料金は入場料が100ルピーでボールが1籠150ルピー。10打席ほどある。

皆が打っている最中でも、傘を持ってボールが当たらないように球拾いをする民。日本では考えられない光景だ。

パターコースやミニコース(らしきもの)もあるが、使われているのを見たことが無い。

ラマダンが終わった

6月18日の記事で紹介したイスラム教徒の最も神聖な断食月(ラマダン)が、7月16日で終わった。

約1ケ月にわたるラマダンが終わると、断食明け大祭り「レバラン」が行われる。

因みにイスラム教徒が人口の約9割を占めるインドネシアでは、レバランは最重要とされる祝祭であり、最も長期となる休暇がレバラン休暇(1週間以上の休みとなる)である。

一方でヒンドゥ教が約80%を占めるインドでは、「ラマダン・レバラン」は社会的にもさほど大きく取り上げられないものの、それでも十数パーセントほどのイスラム教徒がいるので、彼らへの配慮を忘れてはならない。

イスラム教徒のドライバー君も、「17日はレバランの準備をするんだ」と言っていたので早めに帰してあげた。ご馳走を作って家族や親戚と集うのが、彼のレバラン・スタイルらしい。

レバランのお祝いと言って、ドライバー君が週末にビリヤニ(インド風炊き込みご飯)を持ってきてくれた。

チキン・エッグビリヤニだ。ピリ辛で美味しい。左右にあるのは両方ともスイーツで結構甘い。

インドの国民車「アンバサダー」

アンバサダーは1950年代のモーリス・オックスフォード(イギリス)をベースに作られ、インドの権力者となる官僚や政治家、高級将校の車として、政府当局者が購入を認めてきた唯一の車だ。半世紀以上に渡ってデザインを変えずに作り続けられ、十数年前まではインド中を走り回っていたのだが、近年の自動車業界が現代的な車両へと移行するにつれ、その人気が急激に衰えたための結末となる。

チェンナイでは今でも政府・官僚の車両やタクシーとして使われているが、街中でその姿を見掛けることは稀になった。

ちなみに、白い車両は政治家と海軍用、黒は陸軍用、青が空軍用と決められている。

写真(下)は政府高官用の車両だ。ナンバープレートの右下に、赤い文字で「G=Government」と表記されている。中央上部の赤い文字は、タミル語で「タミル・ナドゥ州」の頭文字を表している。

写真(下)はチェンナイのタクシー。アンバサダーはタフな構造でインドの悪路を走行するのに威力を発揮してきた。

独自路線を進めてきたインドの自動車業界であるが、押し寄せる近代化の波によってその姿は急変している。

インドらしい風景がまたひとつ薄れていくのは、なんとなく寂しい感じもする。

厳しい生活を送る貧困層の民

高度成長を続けるインドであるが、一方で未だ多くの貧困層を抱える現状は変わっていない。インドの貧困層は全人口の半数以上とも言われており、また世界の貧困層のうち3分の1がインド人であるという調査報告もある。政治的、社会的、文化的、思想的な影の要素と歪みが複雑に絡み合って生み出されているこの状況は、他国の事情とは決定的に異なっている。

チェンナイにも各所にスラム街があり、その数は数百か所にも及ぶ。特にチェンナイ中心部を流れるCooum River(クーアム川)沿岸には多くのスラム街が存在する。

このクーアム川(写真下)は、インドの民からも「Dirty River = 汚い川」という名前で呼ばれるほど汚染されている川だ。

クーアム川の沿岸には、バナナの葉っぱや廃材で作られたスラムの家がズラリと並んでいる。

ここで生活する人々は、掃除夫、屋台、露店、ゴミ収集、リクシャのドライバー、メイドなどをして働き、日々の生活費を稼いでいる。

小さな女の子が一生懸命バケツで水を運んでいた。子供たちは学校に行くこともできず、ひたすら生きるためだけに日々の生活を送る。

飼われているヤギも痩せ細っている。

生まれた時から人生が決まってしまうによって、貧困層には何の機会も与えられず、一生貧困生活を強いられる。ここには民主主義も自由も存在しない。

更には、この貧困層よりも酷い状況下にある人たちがいる。それはホームレスの人々だ。彼らは屋根もない路上に板を敷いて生活している。妊婦は路上で子を産むので、生まれたときからホームレス状態なのだ。

チェンナイの秋葉原

チェンナイにも秋葉原に似た電気街がある。

秋葉原といっても、すっかり変わってしまった最近のそれではなく、「ひと昔・ふた昔前の秋葉原」に似た雰囲気を持っている町だ。

モバイル機器、PC周辺機器、音響機器などの店がズラリと並んでいる。ジャンク品も多く出回る。インドで電化製品を買うことは殆ど無いので滅多に来ない場所だが、インドの民がどんな製品に興味を持っているかが判るので、見ているだけでも結構面白い。しかしこちらが観察しているつもりでも、物珍しい目で逆に周りから観察されるパターンとなる。まぁインド中どこに行っても同じだが。

インドの民はモバイル機器が大好き。家電製品を一切持っておらず、家にガスも電気も水道も引いていない民でも、スマートフォンだけは持っていることが多い。

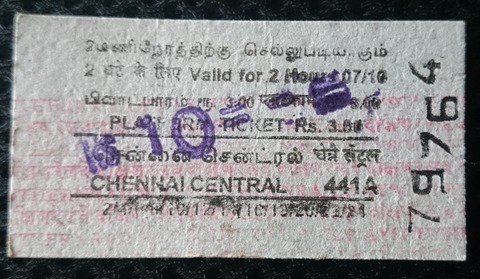

チェンナイ中央駅の様子(その2)

<前回記事の続き>

こちらの駅舎にはホームが10線あり、その他のホームにも出発待ちの列車が並んでいた。

写真(下)はディーゼルエンジンの気動車だ。頻発する停電の影響を受けないのでメリットが大きい。

写真(下)の牽引機は電化車両だ。

時間があれば、飛行機でなく寝台車を使っての旅もしてみたい。

ただしエアコン無しの車両は耐えられないかも知れないが・・・

今回は駅の様子見と、切符を調達して終了。

チェンナイ中央駅の様子

昨年(2014年5月1日)、ここに到着した停車中の客車で原因不明の爆発事件が起こった。現在は平穏な雰囲気を取り戻しているが・・・。

チェンナイ中央駅は、「チェンナイ・グードゥール線」と「チェンナイ・マイソール線」というインド南部鉄道の2路線が乗り入れており、駅舎もそれぞれに分かれている。このため相互の駅舎間を多くの民が行き交う。

どこに行っても人だらけのチェンナイ。切符を買うのも一苦労だ。

駅舎の中も、やはり人だらけ。

ホームに行ってみると意外と人が少なかった。出発するまで暫く時間があるのだろう。

この車両はインド南端のトリバンドラム(ケララ州)行きの列車だった。チェンナイからは約800kmほど南西にある駅だ。

寝台車両なので、シーツを取り換える係員が忙しそうに動き回っていた。

それにしてもインドの駅は、どこに行ってもワンコ(イヌ)がいる。

寝台車両の様子も散策してみた。インドの寝台列車には等級があって、写真(下)はエアコン付きの2等寝台だ。ベッドが2段か3段かによって等級が変わる。

下の写真がエアコン無しの2等寝台とトイレ。インドのトイレ事情と使い方については、以前の記事で少し紹介したので、是非とも参照して頂きたい。

走れインドの珍車両

まず第一回目は、「原動機付き手作り三輪車」とでもいうべきであろうか。

この車両の製造プロセスを自分なりに推定してみたところ、以下の結論に至った。

(あくまで個人的な想像で、全く違っているかも知れないが)

1. 三輪人力車の車体から前輪とハンドルを取り外す。

2. 廃棄バイクを分解して、前輪とハンドルを三輪人力車に移植する。

(この際にサスペンションは新品に交換)

3. 三輪人力車から、足こぎペダルとチェーンを取り外す。

4. 足こぎペダルの代わりに、足置きを溶接する。

5. 小型エンジン発電機(中古品)を分解して後輪側にくっつける。

6. 三輪人力車の後輪ギアと発電機の駆動部を、短くしたチェーンでつなぐ。

7. 拾ってきた燃料タンクを荷台の横に付け、チューブで発電機に燃料を供給する。

8. ハンドル部に、ブレーキワイヤー及び燃料バルブの開閉ワイヤーをくっつける。

9. 最後に塗装して完成!

赤い燃料タンクに少しだけ青ペンキが付いてしまっているのが何ともお茶目だ。

メーター類もライトもバックミラーも無いが、まさに「ジュガードの精神(※)」で生み出された車両だということには間違いない。

インドの電圧とコンセント形状

それは家庭用の電源電圧とコンセント形状だ。

日本がAC100V(50/60Hz)に対してインドはAC220V~240V(50Hz)なので、100V対応の日本製品を使う場合は、変圧器を用意しなければならない。うっかりして、そのままコンセントに差し込むと、機器が破損するので注意。

さらに電圧が不安定なので、精密機器などはスタビライザー(安定化電源装置)を通して繋ぐ方が無難だ。

またコンセント/プラグの形状は以下の種類があるため、各々のタイプに合った変換プラグが無いと差し込めない。(ちなみに日本で使われているのはAタイプ)

・Bタイプ :丸いピンが2本(ピン径4mm)

・B3タイプ:丸いピンが3本(ピン径4mm)

・Cタイプ :丸いピンが2本(ピン径5mm)

・BFタイプ:角型のピンが3本

写真(下)がインドの家電製品に使われている主なプラグ形状。左側が通常(耐圧10アンペア以下)の「B3タイプ」。右側の大きなサイズは、電力量の大きな製品に使われる。(耐圧16アンペア以下)

写真(下)はインドの家庭用コンセントの形状。左側のコンセント(5アンペア)には「A、B、B3、Cタイプ」のプラグが使える。右側のコンセント(15アンペア)は「B3タイプ(標準サイズと大きいサイズ)」が差し込める。

穴が6個もあるので、最初に見た時は戸惑った。

写真(下)は入力240V/出力100Vの変圧器。プラグは「Bタイプ」。日本から持ち込んだ100V専用機器(髭剃りなど)は、この変圧器を通して使っている。

写真(下)は「BFタイプ」のコンセントから「A、B、B3、Cタイプ」に変換するコネクタ。

家やアパート、ホテルによってコンセント形状が異なっている場合が多いので、マルチタイプの変換プラグを幾つか持っておくと便利だ。

チェンナイの道路インフラ整備

しかしながらチェンナイの道路事情は劣悪で、港湾から主要工業地域へのアクセスが悪い上に、市内の激しい渋滞や悪路によって物流面の遅延や停滞が余儀なくされている。

広大な国土を持つインドで道路網を整備するには、莫大な費用や労力の確保が必要となるものの、予算不足により手付かずの状況であった。このためインド市場の開拓を狙う海外国の支援などによって、数年前から港湾周辺道路やバイパス道路などのインフラ整備が進められている。

<活躍する重機>

主要幹線道路以外は、人海戦術が基本となる。

しかし主要道路から一歩脇道に入ると、殆ど未整備なのが実態だ。

チェンナイ・レストラン情報(Radisson Blu)

インド国外へ渡航する際には、このホテルのレストランで食事をしてから空港へ向かうことが多い。

インド料理だけでなく多国籍な料理を提供しているので、外国人客も多く利用する。

海老や肉料理も食べられるのがありがたい。

ヘルメット着用義務の強化(その後)

この法律が施行される直前の6月30日には、市内や道端のヘルメットショップに人々が集まっている様子も伺えたので、どの程度まで着用率が上がるのか興味津々であった。そこで早速7月1日から、この数日間の着用率を観察してみた。すると、これまで1~2割の着用率だったのが3~4割程度にまで増えた感じがする。従来の状況を考えると、まずは上出来だと言っていいのかも知れない。

今後さらに増えていくのか、逆に減ってしまうのかは、これからの政府の取り組み次第だろう。

それでも被らない民は、「ノーヘルで何が悪い?」とでも言いたげな顔で走り回っている。

被っているけど実は工事現場のヘルメット? これも有効なのか??

ヘルメットどころか、ドラム缶を頭に載せて後部座席に乗る民もいる。

インドの民の生活にバイクは欠かせないものだが、ヘルメットを「必要」と考えている民は少ないようだ。

最終手段として、ヘルメットを被らないとエンジンが掛からない仕組みにでもするしかないのか・・・。

世界が注目するインドのトラック市場

インド新政権が大規模なインフラ整備や都市開発を進める計画を打ち出しており、物流の活発化によってトラックなどの需要も一層拡大すると見込まれているためだ。

インドのトラック・商用車市場は、2018年までに1,600万台に上り、世界第三位の市場規模にまで成長すると予想されている。

現在トラックや商用車は、インドのTATA(タタ・モーターズ)やEicher(アイシャー・モーターズ)などのインド企業がシェアの9割近くを占めるという寡占状態であるが、ドイツのDaimler(ダイムラー)社がチェンナイ近郊に工場を建設するなど、世界の外資企業が次々とインドに進出している。

日本企業も例外ではなく、いすゞ自動車や日野自動車等も相次いで参入しており、今後インド市場のシェアに大きな動きが見られるかも知れない。

しかしインド国内メーカーは、販売網やアフターサービス網のネットワークが強みとなっており、インドの民はインド企業へ依存する傾向が強いようだ。

インド製のトラックや商用車で、きれいな車を見たことが無い。

「走れれば、それでいい」という思想が、そのまま表れている。

高いお金を払って「ドライバーの快適性」(例えばエアコンなど)を求めることはせず、「本来の目的(荷物を運ぶこと)を達成させるための必要最小限の機能さえあれば良い」というのが基本的な運送会社のスタンスだ。

写真(下)は、前面に「グリルガードバンパー」を付けたTATAの商用車。

写真(下)の車は、同じく「グリルガード」のつもりなのだろうか?

どこかの手すりを拾ってきて無理矢理くっつけた様だが、真意のほどは定かではない。

こうした不思議な改造を施すのがインドの標準だ。

交通ルールに関係なく、荷台に乗るのもインドの標準だ。

積載制限など関係なく、荷物を積めるだけ積み込むのもインドの標準だ。

これらの「インド標準」を、外資企業が理解して如何に取り込んでいくかが、シェア拡大の鍵となることだろう。

<関連記事:>

働く牛車のウシ君たち

何とも健気な姿である。

ところで良く観察してみると、ウシ君の角(ツノ)は装飾されていることが多い。インドの流行りなのかは不明だが、先端に装飾品を付けていたり、ペンキで塗装されているウシ君もいる。

きっとウシ君にとっては迷惑千万なことであろう。

牛車や角(ツノ)を塗装するペンキは、赤と青が多く使われている。他の色は殆ど見掛けない。

牛車同士のすれ違い。ウシ君たちは互いに無関心だ。

こっちのウシ君も、あっちのウシ君も、角(ツノ)の先端に装飾品を付けている。

ウシ君はシヴァ神の乗り物として神聖視されるはずなのに、実際は酷使されている感じがする。

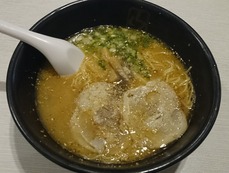

チェンナイ・日本食レストラン情報(MIYABI)

意外とメニューが豊富で、ビールを飲むこともできる。

揚げ出し豆腐を注文してみた。衣が厚くてガリガリだったが、日本食を食べられるだけでもありがたいので、贅沢は言っていられない。

メニューには無い「メンチカツ丼」を試しに頼んでみたら作ってくれた。結構融通がきく店だ。但しインドの卵を生や半熟で食べると危険なので、よ~く火を通してもらうようにしないと、後でトイレに籠ることになる。

隣には「Family mart」と書かれた店がある。しかし日本でいうコンビニの類ではなく、ローカル色たっぷりの食料品店だ。

「ソウルストア」という韓国食材を扱う店もある。何故か韓国語ではなく日本語の看板。

韓国の菓子や乾物、インスタント麺、調味料などが置いてある。日本の醤油も見つけた。

MIYABI Japanese and Korean Restaurant

店舗住所: ArunExcello,O.SP Koil Main Road, Mathur Village, Sriperumbudur, Kancheepuram 602105.

コメント

コメントを投稿